-

邀请演讲近年来全球持续的个人信息保护立法浪潮,展现出各国对个人信息保护问题的关切。欧盟将个人数据作为公民的一项基本人权加以保护,始终主张统一和严格立法,强化政府部门对于个人数据保护的监管权力,从《关于私人数据自动处理的个人保护以及此类数据的自由流动的95/46/EC指令》(95指令)到GDPR都体现了这一思路。美国采用分散立法加行业自律的方式,实现隐私保护与产业发展、政府监管与公民表达自由之间的平衡。不过,近年来美国也在州层面探索个人信息保护统一立法,例如今年加州出台了《消费者隐私保护法》。由此可见,全面建立统一的个人信息保护制度已经成为国际趋势,不仅关乎个人隐私权保护,未来还有可能关系到国家数据主权、文化主权以及经济发展。

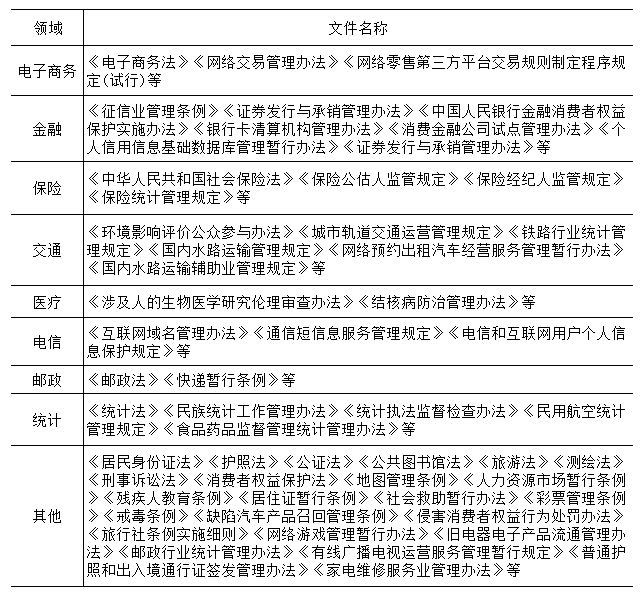

我国历经了对个人信息从间接保护到直接保护、从分散立法到集中立法、从公法治理到综合治理的历史沿革,通过出台《网络安全法》《消费者权益保护法》《刑法》《征信业管理条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》以及其他法律、法规、规章、规范性文件,目前形成了多层次、多领域的个人信息保护法律体系。总体来看,我国个人信息保护立法呈现出分散性特点,目前在电商、金融、保险、交通、医疗、电信、邮政、统计等领域,已经出台了相应的法律规范,但仍然缺乏一部统一的个人信息保护法。

图表1:各领域个人信息保护立法汇编

鉴于《个人信息保护法》已正式列入十三届全国人大常委会立法规划,建议立足我国具体国情和法律传统,合理吸收国际立法经验,尽快启动《个人信息保护法》立法工作。在立法形式方面,建议我国加速推动构建系统、全面的个人信息保护立法。在具体的法律规则和内容方面,建议充分考虑产业发展需求,对不同行业的个人信息保护作出区分性规定,促进各行业主管部门落实本行业的个人信息保护职责。从各行业的发展和监管需求角度出发,个人信息保护的要求和力度也应有所区分。从"互联网 "融合程度来看,在数字化发展和应用水平较高的行业内,对于管制较为严格且涉及公民隐私的部分业务,如互联网医疗,建议设置严格个人信息保护标准;对于承载公共服务职能且涉及公共秩序的部分业务,如网络约租车、互联网金融等,建议设置较为严格个人信息保护标准;对于与个人消费及服务紧密相关的批发零售、电子商务等领域,可以设置适中的个人信息保护标准;而对于建筑、电力、环境等融合程度低且仅涉及少量个人信息的领域,则可以仅作少量禁止性规定。

具体而言,个人信息保护立法过程中,建议对以下内容进行规定:一是要明确界定相关概念,以《网络安全法》对个人信息的定义为基础进行补充和完善,同时对信息主体、信息控制主体以及信息处理主体等进行界定;二是明确个人信息收集、使用以及处理等具体规则,解决人工智能等新技术应用于商业领域后,企业遵守现行法律的合规困境;三是建立更加完善的个人信息权利义务及法律责任体系;四是明确个人信息保护专门机构,解决当前分散监管、重复监管或者监管真空的问题。

扫一扫

下载《前瞻经济学人APP》进行提问

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂行业的人