谷歌百度的「论AI持久战」

作者|佘宗明 来源|数字力场(ID:shuzilichang)

二战时,德国名将古德里安发明了闪电战战术。闪电战拼速度,讲究快、准、狠,注重瞬间爆发力,通常是以迅猛攻势、凌厉节奏追求快速压制,实现速战速决。

纳粹德国当时就凭着闪电战攻城略地,直到遇上马奇诺防线。

跟以快破局的闪电战战术相对的,是以稳谋局的持久战战略。

抗战时,中国何以能扛住?部分答案就写在那篇《论持久战》里。

持久战比纵深,讲究稳、深、久,看重长线攻防能力,往往需要以沉淀为根、韧性为脉,稳固大后方、稳定补给线,以时间换空间,稳扎稳打稳中求胜。

中国彼时就靠持久战持续消耗敌方,最终换来局势扭转。

现在看,AI战事似乎就从「拼速度」来到了「比纵深」的阶段。

5月21日,在谷歌2025年度I/O开发者大会上,谷歌就一口气上新了十多款「新品」,包括谷歌史上最强通用模型Gemini 2.5 Pro、AI搜索神器AI Mode、AR眼镜Project Aura 和MR头显Project Moohan、实验性AI代理工具Project Marine和 Project Astra等。

其饱和式发布带来了「惊喜连着惊喜」的效果,带动此次大会热度奇高、口碑爆表。

无独有偶,在前不久的Create2025百度AI开发者大会上,百度也俨如哆啦A梦附体,一下子从四次元口袋里掏出一堆神奇宝贝:连发文心4.5 Turbo和X1 Turbo两款模型,推出高说服力数字人、通用超级Agent心响、内容操作系统沧舟OS、三万卡算力集群……

▲文心4.5 Turbo和X1 Turbo两款模型在此次大会上亮相。

一时间,不少用户改用《甄嬛传》里的经典台词调侃:你还有多少惊喜是咱不知道的?

谷歌和百度都连放大招,让行业意识到:随着AI竞争进入「持久战」阶段,这两个AI老字号玩家都在自己的主场里找回了自己的节奏。

多年来,谷歌跟百度作为中美科技企业中「AI First」的先行者代表,在AI领域展开了全栈布局、进行了巨额投入。

这些布局和投入,在过去两年大模型厂商习惯「轻模式切入」之时,或许显得有些「重」,可当AI竞争切换到「拼落地」阶段后,反而支撑起了它们的「实」。

借用网上流行说法总结就是:深耕AI,没有白走的路,每一步都算数。

01

算起来,今年已是AI大模型赛道开启狂飙模式以来的第三个年头。历经两年多的技术大跃进,可以看到,整个AI行业正渐次褪去起初的浮躁。

前两年,全球的群「模」共舞、国内的百「模」大战,成了AI大模型蓬勃发展的缩影。跟大模型伴生的最主流AI产品,非Chatbot(聊天机器人)莫属。

Chatbot确实让人们看到了智能涌现的模样,但它终究只是「唠嗑搭子」,很难深层次满足用户的多方位需求。在用户过了技术尝鲜期、行业迈入存量发展期后,ChatBot类产品普遍陷入了「用户留存难—流量池扩容难—商业转化难」的困境。

伴随产品用户粘性差、流量瓶颈低、商业闭环缺失而至的,是那些仅依赖模型创新的AI企业渐显疲态。商业模式难以打通,产品发布节奏放缓,成了其共性特征。

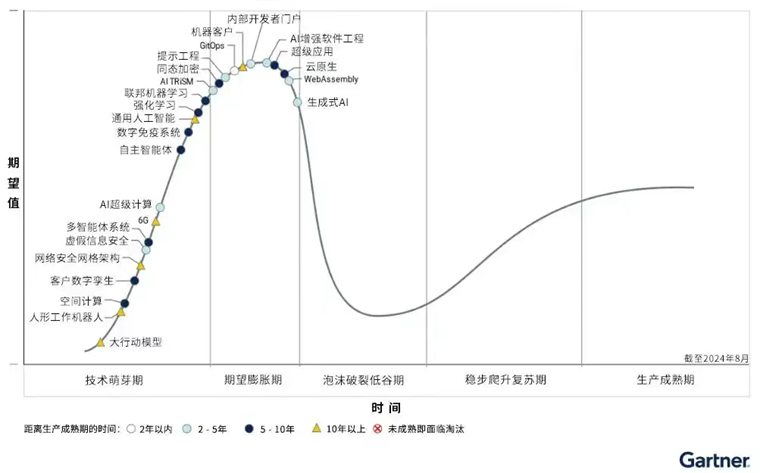

这并不令人意外:AI行业的发展,终归也跳不出Gartner新兴技术成熟度曲线底下的「地心引力」。早在去年8月,Gartner副总裁Arun其实就做过预警,生成式AI(GenAI)即将越过期望膨胀期。

▲Gartner去年8月发布的2024年新兴技术成熟度曲线。

耐人寻味的是,越是在这时候,在AI领域早早「高筑墙,广积粮」的谷歌和百度,越是显示出后劲十足的势头。

硬核的新品发布与技术更新,就是最直观的注解——

在这次I/O大会上,谷歌在「是谁的小眼睛,还没有看过来」的BGM中憋了个大的。

从一发布就霸榜的Gemini 2.5 Pro及其Deep Think超强版、Flash低门槛版模型,到视频生成模型Veo 3和图像生成模型Imagen 4;从3D视频通信平台Google Beam,到多模态AI助手Project Astra;从AI电影制作工具Flow,到编程辅助工具Jules、Stitch;从AR眼镜,到MR头显……谷歌主打一个既有也有且有还有。

▲谷歌来了个「饱和式发布」。

百度在刚过去不久的AI开发者大会上,也是一通发布猛如虎,推出了多个新品。

两款具备多模态、强推理、低成本三大特点的新模型,国内首个全自研的三万卡算力集群,高说服力数字人+心响APP+沧舟OS,三款基于飞桨的创新应用,电商交易和搜索MCP server,国内首个支持MCP server的智能编码助手文心快码……百度用全栈服务体系展示了厚积厚发之力。

这其中,文心4.5 Turbo和X1 Turbo在C-Eval、CMMLU、MathVista、Math500等多个基准测试集中,跟DeepSeeK与GPT模型效果在伯仲之间。文心X1 Turbo更是在中国信通院大模型推理能力测评中,以综合评级最高的「4+级」成为国内首款通过该测评的大模型。

▲文心4.5 Turbo和X1 Turbo在很多方面都表现突出。

这番景象,在许多人看来非同寻常,从技术发展规律角度看又很正常。

02

谷歌和百度势头正劲,与其说是后程发力基础上的逆袭,不如说是前期全栈布局托起的韧劲。

要知道,1年前,作为Transformer技术发明者的谷歌,还经常沦为群嘲对象——它的风头被背靠微软的OpenAI抢尽,在某些方面还被亚马逊押注的Anthropic压制。

Bard演示失误、图像生成争议等,让其备受质疑:谷歌还有夺回AI竞争中领头羊位置的机会吗?

但谷歌用行动表明:有。在1个多月前的谷歌云Next '25 大会上,谷歌带着领先技术成果和清晰企业战略宣告了「王者归来」。

▲在谷歌云Next '25 大会上,谷歌展示了清晰的AI战略。

从全球顶尖的TPU算力基础设施,到基准测试领先的全新一代多模态模型Gemini 2.5,到具有超级增长潜力的企业级AI平台Vertex AI,再到AI驱动的全球网络服务Cloud WAN,谷歌完成了从「追赶」到「让对手追赶」的惊人逆转。

这次I/O大会,谷歌推出涵盖模型、AI助手、通用Agent到AI硬件的新品,又延续了犀利阵势。

跟谷歌有着同样强搜索心智的百度,在AI上也交出了亮眼成绩单:2025Q1财报就显示,百度的营收、利润、智能云增速全面超出市场预期,AI布局收获了可观回报。

▲2025Q1,百度的AI成绩单来得很亮眼。

这其中,「云+无人驾驶」形成的百度AI应用双引擎表现尤其醒目。

一季度,百度云业务增速达42%,AI贡献收入达到三位数增长,经营利润率超10%。

在大模型平台和应用市场招投标中,百度智能云中标项目数与金额均居通用大模型厂商No.1。

萝卜快跑全球出行服务次数超1100万,部署车辆达到1000辆——全面启动国际化的萝卜快跑,跑到了迪拜和阿布扎比,在土耳其和瑞士落地也在即。

4月初,萝卜快跑还斩获了全球科技创新领域权威奖项爱迪生奖「Driverless Vehicles」最佳新产品奖金奖,这是中国无人驾驶首次获此殊荣。知名商业周刊《Fast Company》也对萝卜快跑不吝赞许:「萝卜快跑的表现已经超越了谷歌的Waymo无人驾驶汽车」。

市场也对此做出了反应。今年以来,已有多家投行狂买百度:女版巴菲特「木头姐」就在一个半月内6次增持百度股票,持仓数翻倍;桥水、富达等著名基金都10倍增持百度股票。

▲一季度,多家投行大幅增持百度。

这无疑是给AI将带动百度估值中枢上移投下的信任票,也是对「云+无人驾驶」支撑的百度AI新叙事按下的认可键。

03

问题来了:为什么谷歌和百度能在行业格局重构的背景下走出逆势上扬曲线?

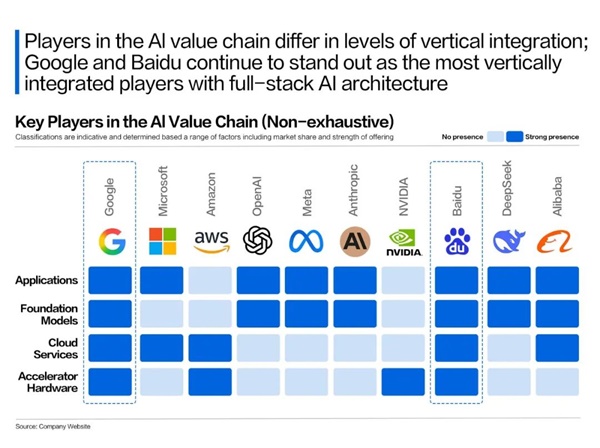

究其关键原因就在于,它们用全栈布局形成了自己的战略纵深。

用TMT话语说,就是筑成了深厚护城河。

时至今日,越来越多人都已清楚地意识到:AI竞争是马拉松长跑,而非百米冲刺。

既然AI竞争是长跑,那比的就不只是瞬时爆发力,而是扎实体能与持久耐力。长期的稳,要比短期的快更重要。

谷歌和百度的「来时路」,就印证了这点。

眼下很多AI企业都是寻求单点突破,但它们却是早早就在发力「基础研究-应用开发-场景落地-生态构建」全覆盖的系统能力打造。

约两年前,李彦宏曾说过:「人类进入人工智能时代,IT技术的技术栈发生了根本性的变化。过去基本分为三层:芯片层,操作系统层和应用层。现在可以分为四层:芯片层、框架层、模型层和应用层。」而谷歌和百度在这些方面都布局已久。

谷歌为何能在这次I/O大会上以超快速度「上新」?因为它铺设了「通畅路网」也造出了「高速交通工具」:TPU芯片算力支撑+Vertex AI平台的云服务整合+Gemini系列模型+Transformer框架+搜索产品AI化+AI浏览器和办公套件+工具链支持等,它都有。

▲谷歌跟百度是全球不多的在AI上有全栈布局的科技公司。

所以摩根大通说,谷歌采取了全栈AI方法,拥有世界一流的研究、定制AI硬件、强大的全球基础设施、领先的基础模型以及开发者工具/平台,这使得谷歌的基础模型在效率与成本方面更具优势。

百度也不遑多让。李彦宏之前就说:「百度是全球为数不多、进行全栈布局的人工智能公司,从高端芯片昆仑芯,到飞桨深度学习框架,再到文心预训练大模型,各个层面都有领先业界的关键自研技术,可以实现端到端优化,大幅提升效率。」

这得到了《时代》周刊的盖章认可。它将百度纳入「2024年全球100大最具影响力企业」榜单时,给出的评语就是「百度是全球少有的在AI上实现全栈布局的公司」。

百度智能云跟萝卜快跑能成为标杆性AI应用,也离不开从芯片层的昆仑芯、框架层的百度飞桨到模型层的文心大模型的底端支撑。李彦宏就表示,智能云业务表现强劲,是市场对百度提供的「高性价比全栈AI产品及解决方案」认可度与日俱增的体现。

▲百度用全栈自研筑牢了AI技术底座。

5月中旬,百度和阿里成为唯二入选知名投行Wedbush「定义AI未来的全球30大科技公司 」榜单的中国公司;彭博社近期也曝出苹果AI将于iOS 18.6系统中首次在中国大陆启用部分功能,文心大模型将作为国行版苹果AI的云端智能引擎深度嵌入其中。

无论WedBush还是苹果,选中百度的另一面也是看中其AI四层架构技术栈上的能力积累。

04

全栈布局,筑牢了谷歌跟百度在AI持久战中的大后方。

着眼AI发展规律看,全栈布局的核心竞争力就体现在,能打通AI基础设施、框架、云服务、大模型、应用生态等之间的相互反哺链路,用协同效应撬动正向增强循环的飞轮。

谷歌在I/O大会上推出的AI眼镜Project Astra,就是极佳注解:它不是简单的硬件创新,而是将Gemini模型、AR显示、Google服务生态深度融合的终端入口突破。

也正因全栈布局托起的「六边形战士」体质,在当下的自动驾驶赛道,萝卜快跑跑在了全球最前列。

▲萝卜快跑完成的出行服务次数已高达逾1100万次。

全栈布局可以带来技术闭环,提升迭代效率。

百度百舸AI异构计算平台4.0提供的「多、快、稳、省」的AI基础设施,飞桨平台集成的自动混合精度训练技术,就让模型训练效率大为提升、成本大幅下降;谷歌TPU芯片与JAX框架的深度适配,同样将Gemini 1.5 Pro训练效率提了上去、成本打了下来。

全栈布局还可以带来商业闭环,创造协同效应。

丰富应用场景可以为技术迭代提供数据反哺,技术能力提升可以为应用落地带来扎实支撑。谷歌将AI能力注入搜索、地图、Android系统等核心产品,百度将全栈AI方案嵌入智能云服务的数百个行业场景时,技术价值也能通过既有商业网络实现指数级放大,商业化空间也会随之扩大。

因而着眼未来看,全栈服务体系才是AI落地的最优解,也是AI企业PK的胜负手。

说白了,全栈能力意味着更好的技术协同与生态掌控,可以使得AI服务成本更低、响应更快、跟场景更适配,让AI应用落地更顺畅。

百度智能云千帆大模型平台接入国内外上百个主流大模型,调用价格极具性价比,已帮助客户精调3.3万个模型、开发77万个企业应用,就是直观注解。

只有AI大面积落地了,AI价值才能得到倍数级释放。

05

毋庸讳言,构建起从底层到顶层的完整技术链条,说易行难。不重投入不足以谈全栈布局。

这类重投入,在ROI模型尚未完全验证时,难免会显得「笨拙」。

可很多时候,你在若干年前辛苦浇灌的「科技树」,在后来会变得枝繁叶茂为你庇荫。

所谓「养其根而俟其实,加其膏而希其光。根之茂者其实遂,膏之沃者其光晔」,说的便是这道理。

时间也在证明,在AI上的全栈布局,也是做「难而正确」的事,虽然未必能让企业在短期内跑得更快,却能让其在长期内跑得更久。

谷歌跟百度的AI进阶之路,就印证了这点:在AI长跑中,深耕厚积需要久久为功,但积累的技术底蕴跟练就的创新耐力,终究会变成长远优势。

正因如此,跟OpenAI模型创新上保持敏捷但受制于算力供应链,微软在OpenAI与自研模型间面临利益冲突影响了整合效率,AWS模型技术偏弱对Anthropic高度依赖比,谷歌能凭着「芯片设计(TPU)-模型研发(DeepMind)-全球部署(谷歌云)-行业应用(工作区、搜索)」全流程自主可控,重新建立了领先优势。

在单纯走模型路线的企业增长乏力时,百度用「自研算力+飞桨框架+文心模型+应用矩阵」的垂直整合能力,在助益中国产业数智化中走出了自身的进化路径。当其构筑的从底层算力到行业Know-How的正向增强回路,沉入现实土壤中后变为众多工业制造、智慧城市等场景中的AI解决方案,百度此前的技术蓄力也正兑现为发展的原力。

到头来,谷歌和百度靠全栈布局筑起的长期性竞争壁垒,对AI行业也不无启示——

在AI竞争正从「单一模型比拼」升级为「全栈能力对决」的今天,AI企业当秉持长期主义、构建系统能力。「基建有厚度,技术有深度、场景有广度、生态有活力」,往往才能走得更稳更久更远。

毕竟,AI竞争不是闪电战,而是持久战——闪电战需要战术奇点爆发,持久战要的则是战略长线铺陈。

编者按:本文转载自微信公众号:数字力场(ID:shuzilichang),作者:佘宗明

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。